特許を制する者が医薬品を制する 『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.7

前回に続き、第7回も医薬品をめぐる特許についてお届けします。前回は、医薬品の特許の特殊性と、特許戦略の重要性についてわかりやすく解説してもらいました。そこで今回は、具体的にどのような特許があり、どこに特許の壁があるのか、という点を深掘りします。製薬業界への就職を検討している人にとって、きわめて本質的な、重要なテーマの一つでしょう。

◆

医薬品の複雑な特許制度

前回も述べた通り、医薬品産業は特許にすべてがかかっている産業といっても過言ではありません。それだけに、特許をめぐる駆け引きは複雑かつ熾烈であり、各社とも神経を尖らせています。特に、特許がいつ切れるかは重要です。もし年間1,000億円売れる医薬品であれば、特許が1日長く有効になるだけで、単純計算で売り上げが3億円近く変わってしまいます。

ところが、ある医薬品の特許がいったいいつまで有効か、専門家でさえ簡単に判定できないことが多々あります。なぜそのようなことになるのか、少し特許制度について考えてみましょう。

新たな化合物として出願する、物質特許

医薬品をめぐる特許には、いくつかの種類があります。中でも最も重要なのは、物質特許と呼ばれるものです。文字通り、医薬品候補化合物の構造式を指定し、「この化合物はわが社の特許化合物である」と囲い込むものです。審査を受けて特許が成立すれば、特許期間が終了(延長を含めると最長で25年後)するまでは、他の会社がその化合物を製造・販売することはできなくなります。

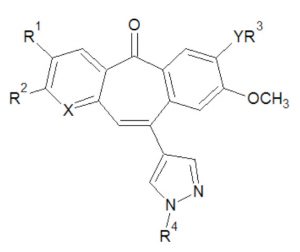

物質特許はほとんどの場合、単一の化合物でなく一定の範囲の化合物を指定して出願されます。例えば下図のように、一定の骨格と置換基を指定する形になります。XはNまたはCH、YはOまたはNH、R1は炭素数1から6までのアルキル基……といった具合に、細かく化合物の範囲を指定しなければなりません。

注意すべきは、この指定範囲を少しでも外れる化合物であれば、他社が製造・販売してもまったく問題ないことです。上図の場合なら、右側のOCH3部分がC2H5になっているもの、NHCH3になっているもの、下のピラゾール環(5員環部分)が他の置換基になったものなどは、すべて特許の範囲を外れますので、他社が製造しても何の問題もありません。それだけに、特許の指定範囲には非常に気を遣います。

医薬品となる化合物は、化学者がフラスコ内で合成したものだけではありません。天然の微生物や植物が作り出している化合物からも、多くの優れた医薬品が見つかっています。これら天然物はもともと自然界にあったものですが、「発明」とみなされて特許の対象になります。天然物も、人間が抽出・精製して初めて医薬品になりうるものですので、創作性があるとみなされるのです。

特許をめぐるメーカー同士の競争

特許の出願書類には、これら化合物の分析データ、各種の薬理学的データ、何の病気の治療に有効かといったことを記載せねばなりません。机上の空論ではなく、実際に化合物を合成して、きちんと性質も調べてありますよということを、他者が検証可能な形で提示せねばならないわけです。

そしてこれら出願書類は、特許が成立してもしなくても、出願から1年半経過した時点で、全世界に公開されます。ということは、下手をすればライバル企業にただで貴重な情報を提供することにもなりかねないわけです。

実際、優れた化合物を含んだ特許が公開されると、世界中の製薬企業がその情報をもとに類似化合物の研究を開始します。先に述べた通り、先行特許が指定した範囲を一歩でも出れば、製造・研究はまったく自由です。

こうして先行特許に触れない有効化合物を探すことを「特許抜け」と称し、ここから生まれる医薬品を「ゾロ新」(ゾロゾロと出てくる新薬の意味)、または「ミートゥードラッグ」などと呼びます。創造性に劣ることを揶揄するようなネーミングですが、先行研究よりリファインされて優れた医薬品になっていることも多く、ここからベストセラーが誕生することも少なくありません。

もっとも、特許出願後1年の間は、新たな化合物を作ってそのデータを追加することが認められています。先行企業の特許を見て後追いをしようとする会社は、1年分先行されていることを覚悟の上で追いかけねばなりません。誰でも考えつくような化合物を作っていては、先行する企業にも競合他社にも勝てませんから、さまざま工夫を凝らす必要があります。特許抜けも決して単なるよそのモノマネなどではなく、これはこれでクリエイティビティを必要とする研究なのです。

こうして、同じ情報をもとに各社が一斉に研究を始めるわけですから、各社から似たような化合物が特許出願されるのは避けられません。どんなに知恵を絞って変わった化合物を作ったつもりでも、やはり同じことを思いつく人はどこかにいるものです。ということで、各社から出てきた特許はどれもある程度似たようなものになり、どの化合物の権利をどこの会社が持っているか、判別が難しいことが多々あります。

用途・製剤・製法…医薬品にかかるさまざまな特許

医薬品をめぐる特許は、これだけではありません。例えば、用途特許というものがあります。当初は鎮痛剤として開発していた薬に、研究の過程でがんの治療薬としての効果が見つかったとします(このようなことは、医薬品の世界にはよくあります)。このように新たな用途が見つかった場合、当初の物質特許とは別に「用途特許」を出願することができます。物質特許が切れた後も、この用途特許が切れるまでは、他社はがん治療薬としてこの医薬品を販売することはできません。新薬メーカーからすれば、用途特許をうまく使うことで、ジェネリック医薬品登場による利益減少を先送りにできることになります。

また、以前にも述べた通り、医薬品において製剤方法は非常に重要な要素です。医薬化合物の結晶化技術、添加物の選択、剤形(錠剤、カプセル、粉末など)の選び方等によって、吸収性や水溶性などが変化し、効き目に大きな影響を及ぼすからです。

というわけで、適切な製剤法によって医薬品の力をよりよく引き出していると認められる場合、特許が成立し得ます。これが製剤特許と呼ばれるものです。また、複数の有効成分をひとつの錠剤に配合することで、よりよい治療効果を引き出せる場合などもあり、これも「配合剤特許」として特許の対象になります。

「製法特許」というものもあります。医薬化合物の合成において、効率のよい合成経路の開発は、コスト面で非常に重要になります。これも特許の対象となり、成立すれば他社が同じ製法で医薬品を製造することはできなくなります。このように、医薬品をめぐる特許は数多く、また国によって制度が違ったりもするので、全貌を理解するのはなかなか大変です。

新薬メーカーはこうした特許をフルに活用して参入障壁を築き、製品の寿命を1日でも延ばそうとします。一方、ジェネリックメーカーはこうした特許情報を収集解析し、いつ特許が満了となるか、いかに特許の範囲を回避するかを正確に割り出すことが、利益を上げるためには必須となります。

このように、「特許を制する者が医薬品を制する」といっていいほど、医薬品業界において特許制度は重要です。また、研究者が現場の第一線を退いた後、知的財産部など特許関連の部署に移るケースも少なくありません。医薬研究者を目指すみなさんなら、特許について今から勉強しておくことは、きっと大きな財産になるものと思います。

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。

次の記事はこちら:

医薬品研究者の1日のスケジュール・環境・働きかたとは 『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.8

前の記事はこちら:

医薬品の特許戦略、その重要性とは?『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.6