「読む技術」養成講座【第三回:熟読…じっくり深く読む】国立国語研究所教授・石黒圭氏寄稿

国立国語研究所教授の石黒圭さんの「読む技術」養成講座も今回が最終回です。最終回のテーマは『熟読』。全三回の連載を通して、「読む技術」を習得していただければ幸いです。

過去の記事はこちらから

「読む技術」養成講座【第一回:精読…きちんと正確に読む】国立国語研究所教授・石黒圭氏寄稿

「読む技術」養成講座【第二回:速読…さくさく素早く読む】国立国語研究所教授・石黒圭氏寄稿

◆

説明文と物語文

一口に文章を読むと言っても、その実態は多様です。ふだん目にする新聞記事、大学で書き方を学ぶ論文・レポート、企業で書く企画書・報告書、官公庁で書く公用文、Facebook、Twitter、noteなどのソーシャルメディアの書き込み、趣味で読む小説・エッセイなど、種類は多岐にわたります。

しかし、そうした文章は大きく分けると、二つに分かれるように思います。一つは「説明文」と呼ばれるもので、勉強や仕事などの必要に迫られて、情報を頭に入れる目的で読む実用的な文章。もう一つは「物語文」と呼ばれるもので、自分の時間にその世界に浸って読む文学的な文章です。論文・レポート、企画書・報告書、公用文は説明文、ソーシャルメディアの文章、小説・エッセイは物語文です。

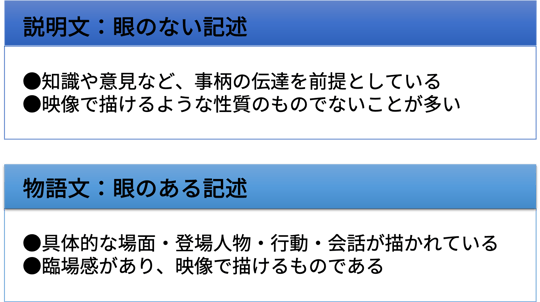

説明文と物語文の特徴のもっとも大きな違いは、文章を読むときに眼の存在が感じられるどうかです。説明文は「眼のない記述」です。基本的に知識や意見など、事柄の伝達を前提とした文章なので、映像で描けるような性質のものでないことが多いです。仮に映像化できるような内容であっても、対象を外から切り取って描くものなので、その場にいるような臨場感は希薄です。

一方、物語文は「眼のある記述」です。具体的な場面に登場人物がいて、行動が描かれたり、会話が交わされたり、その場で感じた気持ちが示されたりします。読んでいる人もまた、あたかもその場にいるような臨場感に包まれます。

物語文と「熟読」

説明文は情報伝達を目的とした文章であるために要約が可能であり、要約された内容さえわかればそれで十分です。その意味で、前回の連載で扱った速読は説明文に合った読み方です。説明文は勉強や仕事などの必要に迫られて読む文章なので、短時間で情報を頭に入れてしまったほうが効率がよいからです。

一方、物語文を速読で読むことに意味があるでしょうか。私はむしろ弊害のほうが大きいと思います。物語文は、プライベートな時間を割いて楽しむために読むものですから、時間に追われるような読み方をしたくはありません。「あらすじ」を読めばストーリーはわかりますが、それでは読書が楽しくありません。

最近、映画やドラマを1.5倍速で視聴したり、会話がなかったり動きが少なかったりするシーンを飛ばしながら観る人が増えているという内容の記事を目にしました。

映画やドラマを速読のように観ている人は、きっと作品世界に浸りたくて観ているのではなく、友人や同僚と話すときの話題作りのために観ているのでしょう。今流行の映画やドラマを、周囲の話についていけないという動機で観ているのであれば、それはまさに知識を仕入れるため、勉強や仕事として必要であるから観ていることになります。もちろんそれは個人の自由ですが、そのような観方をすると、せっかくの休日にリラックスし、時間を忘れて自分の好きな世界に没頭することにはならず、かえって疲れてしまうのではないかと心配になってしまいます。

映画やドラマと同様に「眼のある記述」である物語文を速読する人にも、同じことを感じます。読書感想文を書くため、入試の準備のため、書評を仕事としているため、必要に駆られて読むのであれば仕方がありませんが、楽しみで読む読書に「速読」という読み方は似合いません。むしろ、ここで学びたいのは、その世界にどっぷり浸かり、夢中になって読む読み方です。そうした読み方を今回の講座では「熟読」と呼び、詳しく検討することにします。

熟読と視点

熟読でもっとも大事なのは視点です。熟読は、「眼のある記述」である物語文に適した読み方です。筆者が設定した視点の所在がわかり、その視点に乗って読めるようになれば、物語世界にすっと入っていくことができ、読むのが楽しくなります。次の文章を読んでみてください。

村の中央にある教会の裏の大きなサイカチの木のうしろから、曲がりくねった急な坂を登っていくと、野生の小さなカーネーションがあちこちに群落をつくっている牧草地の斜面に、緑に埋もれるようにして、その家はあった。

(須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』)

舞台はイタリアです。村の中央には教会があり、その裏には大きなサイカチの木があります。サイカチの木はマメ科の落葉樹で、葉は山椒に似た感じで、幹にとげがあり、大型のまめができることで知られます。日本や中国に分布する木ですが、ヨーロッパにも似た樹木があったのでしょう。

そのサイカチの木のうしろから出発して、曲がりくねった急な坂道を読者は筆者と一緒に登っていきます。すると、突然視界が開け、目のまえに牧草地が広がり、野生の小さなカーネーションがあちこちに群落をつくっています。そして、その牧草地の斜面にふと目をやると、緑に埋もれるように、お目当ての家があるのが目に入ったのでした。

やや長めの1文ですが、文頭から順に内容を追っていくと、筆者が見た景色が目に入った順に読者の頭のなかにも入り、その映像が思い浮かびます。私たちは文字しか見ていないはずなのに、頭のなかにその映像が思い浮かぶのは不思議な体験です。これが視点というものの力です。

視点という言葉は、じつは二つの意味を含んでいます。一つの意味は見ている先の対象、もう一つの意味は見ている元の主体です。カメラを持って撮影していると考えると、カメラが写す対象を視点と呼ぶこともできますし、カメラを持っている人を視点と呼ぶこともできるわけです。専門的には、カメラの写す対象のことを注視点、カメラを持っている人のことを視座と呼び分け、後者の視座のある人物のことを視点人物と呼びます。注視点の例はすでに見ましたので、今度は視座の例を見てみます。

荒れてあばれたかった。父親の机が書きかけの原稿紙を載せていた。それをげんは睨んだ。原稿紙がぼうっとしてぽたっと涙が落ちた。

(幸田文『おとうと』)

幸田文『おとうと』は読んだことのある人も多いかもしれません。姉であるげんは、愛する弟の碧郎が結核を再発させてしまったことを悔やみます。一方、父親(幸田文の父である幸田露伴がモデルです)は、そうした状況のなかでも、非情にも原稿を書き続けるわけです。その様子を見ていたげんは悲しみを抑えきれません。父親の原稿を睨み、涙を流します。

この例では、注視点である原稿紙が「ぼうっとして」くることを描写することで、視座のある視点人物げんが涙を溜めている様子を描いていることに注目してください。じつに巧みな表現技法です。

視点に関わる表現

書かれた文字から映像が思い浮かぶという不思議な体験を支えているのが、視点に関わる表現です。代表的なものとして、指示表現「これ/それ/あれ」、受身表現「~される」、授受表現「あげる/くれる/もらう」、往来表現「行く/来る」、推量表現「~ようだ/そうだ/らしい」があります。

指示表現「これ/それ/あれ」は視点人物との距離を表します。視点人物から近いものは「これ」、視点人物から遠いものは「あれ」、その中間が「それ」です。また、視点人物の会話の相手がいれば、二人から近いものが「これ」、二人から遠いものが「あれ」、相手のそばにあるものが「それ」になります。これは直感的にわかるので、例文は不要でしょう。

受身表現「~される」は受身の主語に視点が近づきます。

選手Aは選手Bからゴールまえでボールを奪い、シュートを打った。

選手Bは選手Aにゴールまえでボールを奪われ、シュートを打たれた。

受身でない文では選手Aに視点が置かれているのに対し、受身の文では選手Bに視点が置かれていることがわかるでしょう。サッカーの実況中継を聞いていればすぐにわかることですが、国際大会において主語に来るのはつねに日本選手です。

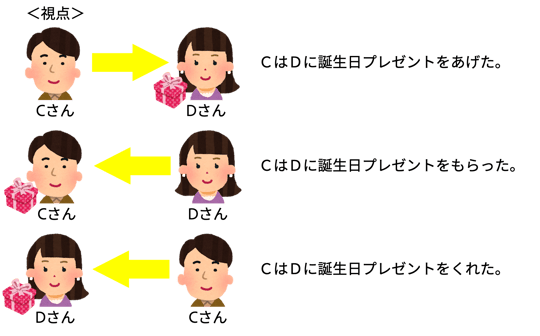

授受表現「あげる/くれる/もらう」はより複雑です。「あげる」と「もらう」は主語の人物に視点が近づきますが、「くれる」は反対に主語でない人物に視点が近づきます。次の文章で、CとD、どちらに「私」が入るのが自然か、思考実験してみればすぐにわかります。

CはDに誕生日プレゼントをあげた。(視点はCさん、もらったのはDさん)

CはDに誕生日プレゼントをもらった。(視点はCさん、もらったのもCさん)

CはDに誕生日プレゼントをくれた。(視点はDさん、もらったのもDさん)

往来表現「行く/来る」は、視点人物に近づいてくる動きが「来る」、視点人物から遠ざかる動きが「行く」と考えておけば理解が容易です。実際の文章では「~ていく/てくる」という形でよく用いられます。

犬のコロは歯をむきだしにして、飛びかかってきた。

犬のコロは歯をむきだしにして、飛びかかっていった。

推量表現「~ようだ/そうだ/らしい」は、こうした表現がつくことで、視点人物が直接経験したことではなく、事態を外から推測して表現していることを表す形式です。

昨晩、このあたりに激しい雨がふった{ようだ/そうだ/らしい}。

ほかにも、「勝つ」「負ける」のように視点によって語彙を使い分けることもありますが、指示表現、受身表現、授受表現、往来表現、推量表現の五つを知っていれば、視点の基本的な所在はわかるようになっています。

視点の実際

ここからは視点を意識して読むということを体感していただきましょう。まずは、夏目漱石『門』の一節をお読みください。

宗助は先刻(さっき)から縁側へ坐蒲団(ざぶとん)を持ち出して、日当りの好さそうな所へ気楽に胡坐(あぐら)をかいて見たが、やがて手に持っている雑誌を放り出すと共に、ごろりと横になった。秋日和と名のつくほどの上天気なので、往来を行く人の下駄の響が、静かな町だけに、朗らかに聞えて来る。肱枕(ひじまくら)をして軒から上を見上げると、奇麗(きれい)な空が一面に蒼(あお)く澄んでいる。その空が自分の寝ている縁側の、窮屈な寸法に較べて見ると、非常に広大である。たまの日曜にこうして緩(ゆっ)くり空を見るだけでもだいぶ違うなと思いながら、眉を寄せて、ぎらぎらする日をしばらく見つめていたが、眩しくなったので、今度はぐるりと寝返りをして障子(しょうじ)の方を向いた。障子の中では細君が裁縫(しごと)をしている。

(夏目漱石『門』)

今度は、国木田独歩『疲労』の一節をお読みください。さきほどの夏目漱石『門』とどのように違うでしょうか。

午後四時半ごろになって大森は外から帰って来たが室(へや)にはいるや、その五尺六寸という長身を座敷のまん中にごろりと横たえて、大の字になってしばらく天井を見つめていた。四角な引きしまった顔には堪えがたい疲労の色が見える。洋服を脱ぐのもめんどうくさいらしい。

まもなくお清がはいって来て「江上さんから電話でございます。」

大森ははね起きた。ふらふらと目がくらみそうにしたのを、ウンとふんばって突っ立った時、彼の顔の色は土色をしていた。

けれども電話口では威勢のよい声で話をして、「それではすぐ来てください」と答えた。

室にかえるとまたもごろりと横になって目を閉じていたが、ふと右の手をあげて指で数を読んで何か考えているようであった。やがてその手がばたり畳に落ちたと思うと、大いびきをかいて、その顔はさながら死人のようであった。

(国木田独歩『疲労』)

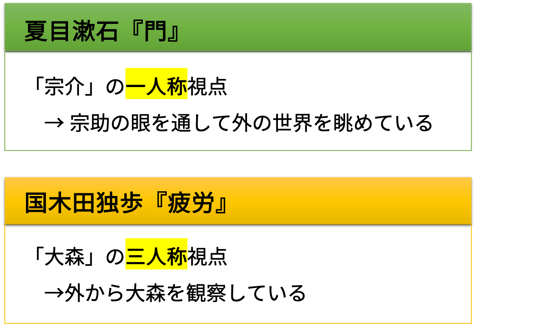

いかがでしょうか。『門』は「宗助」の眼を通して外の世界を眺めている感じ、『疲労』は「大森」のことを外から観察している感じがしませんでしたか。「人称表現」という観点から見れば、『門』が「宗助」、『疲労』が「大森」であり、いずれも三人称です。しかし、宗助は「私」と置き換えることが可能で、一人称として読める一人称視点であるのに対し、大森はあくまで三人称としてしか読めない三人称視点です。その違いはどこにあるのでしょうか。

まず、『門』では「宗助」という三人称は、冒頭の一度しか出ておらず、その後はすべて省略されているということに気づきます。唯一出てくる代名詞が「自分」であることも、一人称的に読める要因です。また、宗助の行動を描いているのは1文目と5文目だけで、残りの2文目~4文目、6文目は宗助の眼から見た外界の描写です。「朗らかに聞えて来る」の「来る」や、「軒から上を見上げると」の「見上げる」といった表現もまた、宗助が視座であるという解釈を補強します。つまり、ここでは、宗助は一貫して視座として描かれ、宗助の行動ではない部分は、宗助の眼を通して見た注視点の描写になっているのです。

一方、『疲労』の三人称は、「大森」と「彼」をあわせて全体で3回出現することに加え、各文の文末を見ると、「疲労の色が見える」「めんどうくさいらしい」「何か考えているようであった」「その顔はさながら死人のようであった」といった、事態を外から描く推量表現が多いことに気づきます。つまり、『疲労』では、視座が登場人物の外に存在し、大森自身が注視点になっているのです。もちろん、部分的には「けれども電話口では威勢のよい声で話をして、『それではすぐ来てください』と答えた」のように、大森が視座と受け取れるところもあります。しかし、「その五尺六寸という長身を」「ごろりと横たえて」(「ごろりと横になった」という宗助の動作と比べてみてください)「四角な引きしまった顔」「彼の顔の色は土色をしていた」「その手がばたり畳に落ちたと思うと、大いびきをかいて」などの表現選択からわかるように、ほとんどが、大森を外から捉えたと考えないと理解しにくい描写になっています。

このような一つひとつの表現が積み重なることで、『門』は「宗助」の眼を通して外の世界を眺めている感じが、『疲労』は「大森」のことを外から観察している感じが生まれ、それぞれの作品の作風に結びついていきます。主語が「私」「僕」「俺」で書かれているから一人称小説、固有名詞で書かれているから三人称小説という単純なものでなく、視点を生みだす表現を意識しながら、私たちが1文1文丁寧に「熟読」する過程で、私たちは「宗助」がまるで自分自身であるかのように感情移入したり、「大森」がまるで自分の家族であるかのように、その様子を心配しながら観察したりするようになるのです。

最後に

以上、3回の連載をとおして、きちんと正確に読む「精読」、さくさく素早く読む「速読」、じっくり深く読む「熟読」の三つの読み方を見てきました。

読解において大事なことは、目的によって読み方を変えることです。入試のように文章の内容を正確に理解して解答しなければならないときは「精読」、忙しいなかで仕事の文章を素早く理解しなければならないときは「速読」、趣味で読む文章で世界に浸って読みたいときは「熟読」を選んで読むことです。私たちは文章を書くときに、論文・レポート、企画書・報告書、SNSの文章など、ジャンルに合わせて「文体」を使い分けて生活しています。それと同じように、文章を読むときも、目的に合わせて「読体」を使い分けて生活する必要があります。つまり、目的に合わせて読み方を変える力、これが、現代を生きる私たちに求められている読解力なのです。

【書籍紹介】

「読む」技術~速読・精読・味読の力をつける~

著:石黒圭(光文社新書)

日本語を研究してきた石黒さんが、読む技術をまとめたこちらの書籍。

本書では、化石化した自分の読みに揺さぶりをかけ、新たな読みを自分で開発する力をつけるための、八つの戦略(ストラテジー)を紹介。読むという行為をとらえ直し、読み方の引き出しを増やし、実生活での創造的な活動に結びつけることを目指します。

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。